[과학 읽어주는 언니]

코끼리 후각의 비밀 개코는 정말 개코일까?

2018년 08월 31일 14:50 과학 읽어주는 언니 제공

흔히 냄새를 잘 맡는 사람에게 ‘개코’라고 한다. 그런데 개코는 정말 그렇게 냄새를 잘 맡을까?

미국 컬럼비아대 린다 벅 교수는 2004년 냄새분자와, 코 안에 있는 후각수용체 단백질이 마치 열쇠와 자물쇠처럼 짝이 맞으면 뇌로 신호를 보내 냄새를 인지한다는 후각 메커니즘을 제안했다. 따라서 다양한 냄새를 맡으려면 다양한 후각수용체 단백질이 필요하다.

다양한 후각수용체 단백질을 만들려면 어떻게 해야할까?

포유동물이 다양한 물질을 탐지하는 시스템인 ‘면역’은 일정 수의 유전자를 서로 재조합해 다양한 형태의 면역단백질을 만드는 방향으로 진화했지만, 후각은 다르다. 이른바 ‘1유전자 1냄새’다. 즉, 이 단백질을 만들어내는 후각유전자가 많아야 한다는 뜻이다.

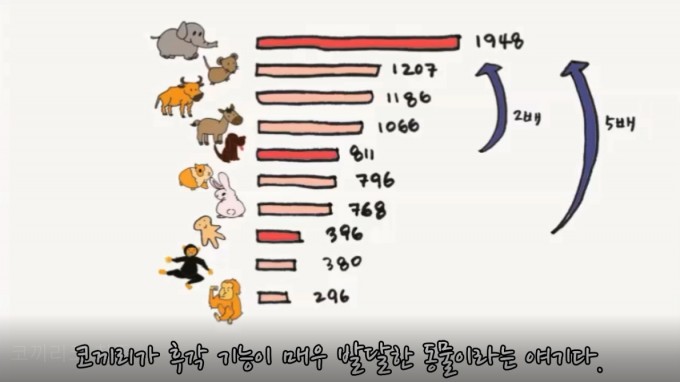

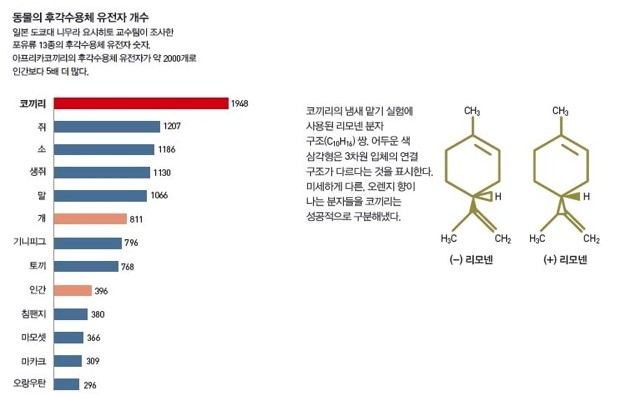

아프리카코끼리를 비롯해 쥐, 개, 오랑우탄 등 포유동물의 후각유전자를 비교한 결과, 놀랍게도 아프리카코끼리에게 후각유전자가 2000개나 있었다. 이는 개보다 2배 이상 많고 유인원과 인간에 비하면 5배에 달하는 숫자다. 코끼리가 후각 기능이 매우 발달한 동물이라는 얘기다.

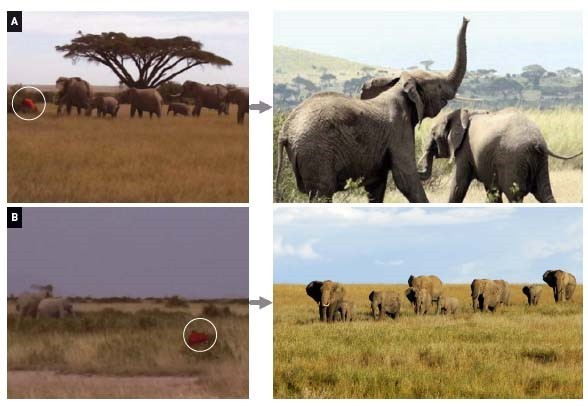

사실 야생코끼리가 후각이 뛰어나다는 건 일찌감치 밝혀졌다. 아프리카 케냐 지방에 사는 야생코끼리들은 이상하게도 마사이족 사람에게만 공격적인 반응을 보였다. 마사이족이 아닌 다른 사람일 경우에는 바로 눈 앞에서 뾰족한 창을 휘둘러도 별 반응을 보이지 않았다.

과학자들은 마사이족 사람과 다른 부족 사람이 입었던, 같은 색상의 옷을 코끼리에게 주고 행동을 관찰했다. 그 결과, 같은 색인데도 마사이족이 입었던 옷에만 난폭한 행동을 보이거나 도망쳤다.

옷에서 나는 냄새, 즉 후각이 중요한 역할을 한 것이다.

이뿐만이 아니다. 코끼리들은 가족 구성원이 매일 어디에 있는지를 소변 냄새로 파악한다. 야생코끼리는 거대한 모계 가족을 이뤄 먼 거리를 이동하는데, 함께 여행하면서 먹을 것을 구하고 서로를 보호해준다. 무리에서 떨어지더라도 지나간 경로를 파악하면서 따라가야 한다.

암컷의 번식기를 수컷이 냄새로 안다는 것은 잘 알려진 사실이며, 건조한 사막 기후에서 물이 흐르는 곳을 냄새로 찾는다는 설도 있다.

그렇다면 코끼리의 후각은 얼마나 뛰어날까?

화학구조가 매우 비슷한 냄새 분자 2개를 각 통로에 흘린 뒤, 먹이가 있는 곳을 맞출 수 있는지 실험한 결과, 코끼리는 12쌍의 냄새 분자를 높은 확률로 구별했다. 물개나 꿀벌, 사람보다 성적이 훨씬 좋았다.

원래 인간을 비롯한 포유류의 조상들은 지구에 처음 등장했을 때 후각수용체 수가 비슷했다. 오늘날에는 1만 가지 종류의 후각유전자 중 조사한 10여 종의 포유동물이 공유한 것은 겨우 3개에 불과하다. 특히 어떤 원시 유전자는 코끼리에서 크게 확장돼 84개의 유전자로 증가한 데 비해, 인간과 유인원에서는 유전자 1개로 남아 있다.

왜 이렇게 진화했을까? 아직은 정확히 모른다. 영장류는 시각 정보에 의존하기 때문에 후각유전자가 퇴화했으리라 추정할 뿐이다.

인간의 후각유전자는 절반으로 줄어든 데 비해 쥐나 코끼리에서는 늘어났다는 사실이 왠지 서글프다. 코끼리에게 탁월한 후각능력이 필요했다는 건 그만큼 코끼리가 살기 어려웠다는 뜻일 테니까.

[기사출처] 동아사이언스.