춘분

3월 20일

춘분(春分)은 24절기의 4번 째로, 태양 황경이 0이 되는 때를 말한다. 아니, 사실 거꾸로 말하면 춘분이 태양 황경과 황도 12궁 기준점이 된다. 양력으로는 3월 20일 내지 3월 21일경에 든다. 경칩과 청명 사이에 있다. 태음력에서는 2월.

춘분에는 낮과 밤의 길이가 12시간으로 같다. 밤과 낮의 길이가 같다는 점에서 영어로는 spring equinox라 한다. 이건 추분도 마찬가지. 그런데 사실 태양은 점이 아니기 때문에 낮이 조금 더 길다. 관측자 기준으로 태양은 24시간에 1바퀴를 돌기 때문에 1분에 0.25도만큼 이동하고, 태양의 각지름(지구에서 봤을 때 태양 지름이 이루는 각도)은 0.5도이므로 일출 시작부터 완전히 태양이 뜨는 데 2분가량 걸리고, 일몰 시작부터 완전히 태양이 지는 데에 2분 가량 더 걸리기 때문에 낮이 밤보다 4분가량 길게 된다. 이는 낮의 정의가 애매하기 때문이라, 태양을 크기가 없는 점으로 취급하는 등의 방법으로 일출/일몰에 걸리는 시간을 적절히 처리해주면 일어나지 않는 문제이다. 따라서 그냥 춘분과 추분은 밤낮이 12시간씩으로 같다고 보아야 한다.

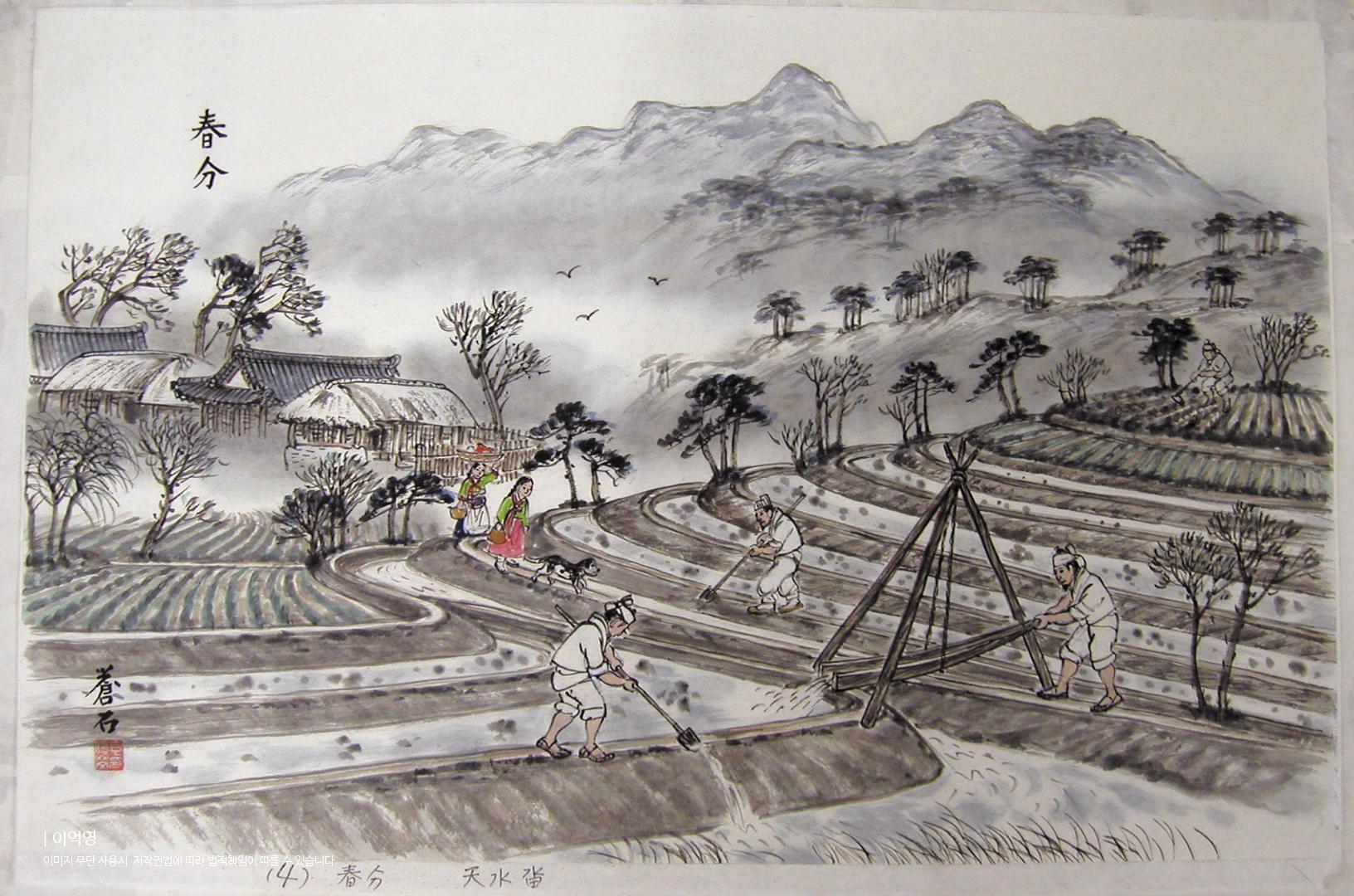

춘분 이후에는 농가에서 봄보리를 갈고 춘경을 하며 담을 고치고 들나물을 캐 먹었다. 조상들은 춘분을 ‘나이떡 먹는 날’이라 불렸으며 가족이 모여서 송편과 비슷한 떡인 ‘나이떡’을 먹었으며 아이들은 작게 빚고 어른들은 크게 빚어 각각 자신의 나이만큼 먹었다고 한다. 또 춘분을 시작으로 본격적인 농사를 시작하면서 마을의 머슴들을 불러 모아 일년 농사가 잘되길 기원하며 나눠먹었기 때문에 ‘머슴떡’이라고도 불렸다. 그리고 집마다 봄나물과 콩을 볶아먹었으며 콩을 볶으면 쥐와 새가 사라져 곡식을 먹지않는다고 믿었기 때문이다.

고대 대부분의 문화의 날짜 기준이기도 하다. 이집트, 켈트의 드루이드 할것 없이 모두 춘분을 기념했으며, 기독교의 부활절도 춘분 축제의 산물이다. 황소자리가 경배받은 이유도 4천년 전에는 춘분점이 여기에 있었기 때문이다.

태양력과 기독교 세계에서도 춘분은 대단히 중요하다. 니케아 공의회에서는 부활절을 춘분 다음 보름 다음 오는 첫 일요일로 정했다. 니케아 공의회 당시에 춘분날이 3월 21일 무렵에 왔기로 계속 3월 21일을 춘분으로 간주하고 계산해 왔다. 그러나 율리우스력의 오차가 계속 쌓여 1200년이 지나고 보니 날짜가 무려 10일이나 차이가 나(128년에 하루 오차), 실제 춘분날이 당시 3월 11일에 올 정도였다. 교황은 이를 몸소 확인하고 춘분이 다시 니케아 공의회 당시 날짜인 3월 21일로 오도록, 그리고 다시 이런 오차를 교정하기 위하여 그레고리력을 제정하여 반포했다.

이란, 쿠르드, 중앙아시아, 아제르바이잔의 페르시아 문화권에서는 누루즈(Nowruz)라고 하여 이란력(태양력이다)의 새해로 보는 날이며, 동아시아의 설날과 비슷한 위상을 가진다.

중국과 일본에서는 춘분 이후 15일을 초후, 차후, 말후로 나누어 현오치(玄鳥至 = 검은새(제비 등)가 오는 때), 뇌내발성(雷乃發聲 = 봄비와 천둥이 치는 시기), 시전(始電, 번개가 치는 시기)로 나누어 구별한다고 한다. 일본에서는 차후가 사쿠라시카이(桜始開)로 벚꽃이 피는 시기이며, 뇌내발성이 말후에 있어 5일이 늦다. 일본에서는 춘분이 추분과 같이 일본의 공휴일으로, 에호마키라는 김밥으로 춘분을 축하한다.

현대 천문학에서는 성도를 만들 때 특별한 이유가 없으면 대부분의 성도에 사용 되는 좌표계인 적도좌표계의 기준점이 춘분점이므로 춘분날 밤하늘을 기준으로 작성하며, 적도좌표계상에서 별의 경도인 적경도 춘분점을 지나는 자오선을 기준으로 각도를 측정한다. 현재 춘분점이 물고기자리에 있으나 물병자리로 넘어가는 과도기에 있어서 뉴에이지라는 말이 나오기도 했다. 황도 12궁은 2000년전 고대 그리스에서 춘분점이 양자리에 있던 때에 설정됐기 때문에 지금도 양자리를 첫 번째 별자리로 간주한다.